Tempo di bilanci? No, però ogni tanto è bello fare un recap, ricordarsi le cose belle, metterle nero su bianco. E dunque ecco la domanda: quali sono i dischi che hanno sempre fatto parte dei miei ascolti meravigliati e che, con tutta probabilità, continueranno a farne parte? Quelli in cui mi ritrovo, in cui mi perdo, che sento vicini? Dischi, non canzoni, perché la fruizione di un album è cosa ben diversa dall'apprezzamento di un brano in una playlist disorganica. Un album è una storia che si snoda, un discorso a tutto tondo, un percorso complicato, tortuoso, non privo di inciampi. Ma si arriva sempre da qualche parte, ogni volta. E allora ecco alcuni dei miei amori musicali, in ordine sparso.

Un monolite, un gigante generazionale che dipinge definitivamente un'epoca. Doppio album, durata totale 121 minuti. L'avevo masterizzato e avevo creato un case artigianale a cui sono ancora affezionatisimo. Qui dentro c'è tutto: il rock duro, le ballate sdolcinate, bozzetti vampireschi a base di harpsichord, svolazzate psichedeliche, pop sontuoso, sfuriate noise. Il vero valore aggiunto di tutto questo, però, è la carica narrativa totalizzante dell'operazione Mellon Collie, un'immersione nelle ansie, nei voli pindarici, nelle rabbie e nelle delusioni infinite dell'adolescenza. Una roba che ti ricorderà per sempre chi sei stato e perché lo sei stato, e ancora perché non ci puoi fare proprio niente se ora sei quel che sei: arrivi da quel magma lì, ed è bello che sia così.

The Black Heart Procession - 2 (Touch and Go, 1999)Mi ha sempre colpito il mood infestato di questo lavoro, che nel tempo è diventato uno dei miei definitivi comfort album. Scricchiolii, cigolii, rumorini, risonanze, il wurlitzer che aggiunge una consistenza madida al tutto, la singing saw che sibila metallica aggiungendo una peculiarità armonica sinistra e fascinosa. Sono canzoni da boschi durante giornate nuvolose o da solai polverosi quando viene sera, un country gotico che mescola l'approccio indie dei Neutral Milk Hotel mischiandolo a Nick Cave e Nico, senza rinunciare a un songwriting folk di pregiatissima fattura. Pezzi come Blue Tears, A Light So Dim e It's a Crime I've Never Told You About the Diamonds in Your Eyes rimarranno tra le cose più belle mai ascoltate.

The Cramps - Songs the Lord Taught Us (Illegal / I.R.S., 1980)Il primo lavoro dei Cramps fa venire voglia di essere cattivi, di tirare fuori le proprie perversioni, di abbandonarsi ad atti insensati e torbidi. Ed è un bene che esistano album così: perché incanalano le peggiori pulsioni dell'animo umano facendole fluire entro un alveo non distruttivo, innocuo perché mediato dalla musica. Un esorcismo, quindi, un rito di sublimazione che crea una valvola di sfogo paradossalmente anche più carica, intensa e gonfia di conseguenze (per quanto non credo proprio che le intenzioni di Lux Interior fossero queste). I Cramps sono sguaiati, sporchi, volgari, allusivi, estremi. Il loro rockabilly psicotico è saturo di spettri, presenze, sfoghi nervosi. Il sound è noise, impreciso, rozzo, morbosamente devoto e sconciamente contaminato. E, inutile dirlo, è tutto così appassionante, liberatorio e sedizioso che è impossibile non sentirsi intimamente coinvolti da questo capolavoro che non perderà mai la sua carica malata, sensuale e pazzoide.

Deftones - White Pony (Maverick, 2000)La prima volta che ascoltai i Deftones fu come una conquista, una rivendicazione di identità. Il loro sound era di tendenza, ma era anche strano, estremamente caratterizzato e contaminato (cosa che ha sempre catturato la mia curiosità). Un ottimo viatico, insomma, per tracciare un solco, una distinzione, tra gli ascoltatori banalotti dei Limp Bizkit e i grezzoni che amavano gli Slipknot. Insomma, nu metal sì, ma con classe. Al tempo non sapevo che quella classe avesse tre progenitori: lo shoegaze, i Cure e i Depeche Mode, e che Chino Moreno fosse un raffinato amante della musica, non un semplice ragazzotto con la passione per l'erba e lo skateboard. Poco importa: White Pony era ed è un gioiellino caustico e aggressivo, ma anche dotato di un'attitudine trasognata e onirica, malinconica e cupa, oltre che di una rigorosa disciplina, merito di uno dei migliori batteristi di sempre (mi ha sempre stupito l'inventiva austera dei pattern in Digital Bath). Ho sempre trovato sorprendente, quasi come se stessi assistendo a un fatto innaturale, come a Street Carp (il riff di elettrica più minaccioso di sempre) potesse seguire una perla electro-acustica del calibro di Teenager, o come una band heavy potesse dar vita a un capolavoro di atmosfere soffuse e dolciastre come Change (In the House of Flies). I Deftones mi hanno insegnato ad accettare le variazioni e i contrasti, anche quelli più netti. Hanno accompagnato il mio percorso di vita durante il liceo, rimanendo incastonati nel mio sentirmi me stesso fin da allora. Un punto fermo.

Interpol - Turn On the Bright Lights (Matador, 2002)

Un disco che non smette di crescere anno dopo anno. Il post-punk riletto e aggiornato per tornare ad essere un'immensa fonte di ispirazione generazionale, nonostante già allora fossero passati eoni da Ian Curtis e tutto il resto. Qui, però, c'è tutto uno spirito del tempo che è il nostro tempo (nostro di noi ragazzini in quell'inizio di anni zero), privo dell'aura sacrale che gli Ottanta ereditavano dai Settanta, per un'attitudine urbana disillusa e smarrita (dopo l'11 settembre), profanamente rock, ma al contempo colma di enfasi e traboccante di emozionalità post-adolescenziale. Il sound degli Interpol è così d'impatto perché unisce la cupa ruvidezza del post-punk a un'attitudine teatrale e romantica, dedita a rincorse e rallentamenti, espansioni meditative e immediatezza indie-rock. Il basso imperioso di Carlos D, le chitarre che pescano da territori post-rock di Kessler e Banks, le ritmiche squadrate di Fogarino, tutto si incastra alla perfezione e contribuisce ad uno dei sound più caratteristici degli ultimi trent'anni.

Piano Magic - Disaffected (Darla, 2005)

Vi basti il testo di Theory of Ghosts per capire perché un album così entra sottopelle e lì rimane ("And i've a theory of girls / They always seem to leave in the spring / As if they know that it hurts more / To carry a heartbreak through the summer"). Glen Johnson ci ha messo un sacco di tempo (e una nuova line-up; della serie: ripartiamo da capo) per raggiungere questa perfezione, anticipata parzialmente dal precedente The Trouble Sleep of Piano Magic, ma qui portata all'apice espressivo e stilistico. Disaffected è un disco di spettri, di presenze, di rumori dietro alle pareti (You Can Hear the Room), un gioiello dream pop che parla linguaggi variegati, tra spigolosità new wave e scintillii synth (la stupenda Deleted Scenes), tutto legato da un'inquetudine esistenziale profondissima che non può lasciare indifferenti. E deliziati, mutati, vacillanti.

Ho sempre nutrito una forte ammirazione per le parti di chitarra di Brian Molko, soprattutto in questo secondo lavoro. Nervose, irrequiete, sferraglianti, eppure precise, chirurgiche nel loro sfregiare l'andamento dei brani con accordi dissonanti e inquieti. E però c'è molto altro: accanto ai pezzi più agitati ci sono alcune tra le più belle ballad scritte negli anni Novanta. Ask for Answers, con quel giro di accordi che volteggiano sul bellissimo drumming delicato e minimalista (nonostante i giochi di rullante), Without You I'm Nothing, dove le sequenze armoniche della sei corde raggiungono una grazia ed un'espressività capace di mettere ogni volta i brividi, fino ad arrivare alla stupenda interazione basso-chitarra di Burger Queen, col suo finale dilatato fatto di progressioni di accordi sospesi regala un affresco atmosferico senza pari. Da ascoltare e riascolare, ogni volta una scoperta.

Sonic Youth - Daydream Nation (, 1988)

Può un disco evocare perlopiù immagini, o sensazioni non uditive? Certo che può, e Daydream Nation fa proprio questo. Non sono mai stato a New York, però me la immagino esattamente così. Le sue luci notturne soffuse, i vapori che si sollevano dai tombini, il vorticare delle auto, la grana spessa di asfalto e ferraglia, la vita che si addensa fino a tramutarsi in combinazioni estatiche, strato su strato. Ecco. I Sonic Youth e il loro capolavoro, summa di noise rifinitissimo e insieme intellettuale e punk, proteso in avanti, beffardo e dissacrante, eppure così legato a un passato che di sicuro passa dai Velvet Underground. Ascoltare questo disco è un'esperienza che va dall'entusiasmante allo sfiancante: il minutaggio, la struttura fluttuante e caotica dei brani, le continue digressoni no-wave, la costante assenza di certezze e di appigli ne fanno un simbolo, più che un lavoro pop. Certo non mancano i momenti di pura propulsione urbana (le accelerazioni di Silver Rocket, il motorik ipnotico di The Sprawl, la psichedelia turbata di Eric's Trip, il meraviglioso coacervo chitarristico di Hey Joni, l'altrettanto esaltante saliscendi di Candle e Rain King), ma lo sguardo d'insieme è quello di una sistematica destrutturazione anarchica e sprezzante. Allora avevo appena un anno e non sapevo che mondo si stava preparando ad accogliermi. The world is dull, but not today.

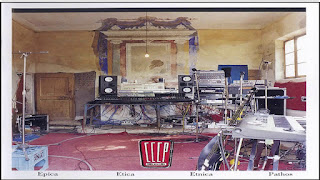

Verdena - Il suicidio dei samurai (Blackout, 2004)

Ovvero: Seppuku (o harakiri). E invece no, si sceglie di essere prosastici. Caratteristica tipica dei Verdena, a pensarci. Il loro terzo lavoro è il perfetto connubio tra l'esordio, acerbo ma piacevolmente caustico, e il sophomore, gonfio, sperimentale, roboante ma forse un po' dispersivo. Qui l'equilibrio nella scrittura, tra strutture heavy, digressioni psichedeliche e forma canzone, si affianca alla quasi totale autonomia produttiva: le registrazioni avvengono in quell'Henhouse che di lì a poco diventerà il laboratorio esclusivo della band, mentre il missaggio viene affidato al Metropolis di Londra. Il risultato è un sound complesso, granitico, dove, puntellati da un basso maestoso, regnano strati di chitarre spesse e incazzate che volentieri si espandono in saliscendi fragorosi di marca stoner (si prenda la title-track), e che finiscono spesso col perdersi e indugiare in scenari onirici (Far Fisa), ma anche un Mellotron che caratterizza e definisce le armonie psych, per non parlare di un'enfasi lirica che raggiunge picchi emozionali impensabili: Balanite, Phantastica (il nostro personale inno post-grunge), Glamodrama (una delle code strumentali più fighe di sempre), 40 secondi di niente, solo per citarne alcune. Un album che si colloca dignitosamente accanto ai grandi del rock di quegli anni, e che avrà per sempre un posto di riguardo nei miei ascolti più appassionati.

Baustelle - Sussidiario illustrato della giovinezza (Baracca & Burattini, 2000)

Dice tutto il titolo. Ascoltare l'esordio dei Baustelle è come essere immersi in un servizio di cronaca nera di provincia sotto l'ombrellone a quindici anni (si pensi alla splendida La canzone del riformatorio), con addosso quel torpore malaticcio e irrequieto delle adolescenze di praticamente chiunque, fatte di pulsioni masticate tra le labbra e lasciate esplodere a casaccio. Ogni riferimento, ogni verso, ogni sonorità è un omaggio a quel periodo, reso con dedizione cinematografica, con vocazione autoriale, facendo nostra - a livello di sonorità - la maniera di Pulp e Auteurs ma anche una fascinazione chanson incastonata in un gusto ibrido anni Sessanta/Ottanta. Il sound è ricco di contrasti (l'elettronica easy, le chitarre twang, gli arrangiamenti vagamente baroque) che ben sposano l'ambiguità delle liriche, sempre sospese tra un romanticismo pruriginoso e un aperto erotismo, tra la citazione colta e il riferimento profano. Pornografia esistenziale a buon mercato (Sadik - "Antiomologata adolescenza torbida, meglio di dovere lavorare in fabbrica"), innamoramenti languidi alla Gainsbourg (Noi bambine non abbiamo scelta), scintillanti rievocazioni di gioventù di provincia (Gomma), romanticismo radicale condotto in una lenta e letale progressione di sillabe (La canzone del parco). Da dischi così non se ne esce facilmente. Per fortuna, direi.