Ottavo mese di dischi con l'otto. Qui si vola alto, e non si salta nessuna decade. Molti i legami con l'episodio precedente (il sunshine pop, un paio di produttori celebri), ma anche decise virate verso nuovi ed esotici lidi (si arriva fino in Messico). Come al solito la speranza è che gli spunti forniti possano offrire, con l'ascolto dei dischi consigliati, qualche momento di puro godimento e abbandono fuori dal tempo.

► 1968

Si parlava giusto di Curt Boettcher il mese scorso: di come abbia forgiato uno dei generi più stimolanti degli anni Sessanta, quel soft pop (poi sunshine pop) che, grazie a produttori e compositori come Brian Wilson, Gary Usher, Terry Melcher, Keith Olsen e a band come Association, Mamas & the Papas, The 5th Dimension e Beach Boys (oltre a Sagittarius e The Millennium) aveva caratterizzato il sound della California di metà anni Sessanta.

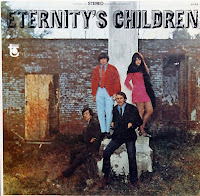

Pop sinfonico, alla Bacharach, fatto di fresche melodie, variopinte armonie vocali, arrangiamenti sontuosi e raffinati, strumenti insoliti: il lavoro degli Eternity's Children si inserisce alla perfezione nel canovaccio sunshine pop, aggiungendo al tutto una gustosa vena psichedelica. Ed è di nuovo Boettcher, tirato in ballo dal collega Keith Olsen (che si era già occupato del singolo d'esordio della band), a occuparsi della produzione del primo album.

I rintocchi di piano fantasmatici che introducono la prima "Again Again" sono presto sommersi dalle imponenti orchestrazioni d'archi e dai volteggi vocali, per poi riapparire in una metà brano sospesa, ariosa, intermezzo pensoso per una nuova immersione nelle evoluzioni armoniche da capogiro degli arrangiamenti. E così, tra ricchi rivestimenti strumentali e atmosfere trasognate, si passano in rassegna il beat psichedelico di "Flowers", la delicata bossa nova di "My Happiness Day", l'incredibile affastellarsi di risonanze di "Mrs. Bluebird", le delicate fragranze barocche del clavicembalo di "You Know I've Found a Way" (scritta da Boettcher e presente anche in "Present Tense" dei suoi Sagittarius), il blue-eyed soul onirico di "Litte Boy" e la spigliatezza acida di "Sunshine Among Us".

Nonostante la cristallina bellezza del lavoro, il clima in sala di registrazione fu tutto tranne che idilliaco (a causa di pessimi rapporti con il management), tanto da convincere il tastierista Bruce Blackman e i chitarristi Johnny Walker e Jerry Bounds a lasciare il gruppo, che diede alle stampe un sophomore prima di scomparire dalle scene. Il pegno di "Eternity's Children" vale però ogni sforzo, rappresentando una delle gemme più brillanti degli anni Sessanta.

I rintocchi di piano fantasmatici che introducono la prima "Again Again" sono presto sommersi dalle imponenti orchestrazioni d'archi e dai volteggi vocali, per poi riapparire in una metà brano sospesa, ariosa, intermezzo pensoso per una nuova immersione nelle evoluzioni armoniche da capogiro degli arrangiamenti. E così, tra ricchi rivestimenti strumentali e atmosfere trasognate, si passano in rassegna il beat psichedelico di "Flowers", la delicata bossa nova di "My Happiness Day", l'incredibile affastellarsi di risonanze di "Mrs. Bluebird", le delicate fragranze barocche del clavicembalo di "You Know I've Found a Way" (scritta da Boettcher e presente anche in "Present Tense" dei suoi Sagittarius), il blue-eyed soul onirico di "Litte Boy" e la spigliatezza acida di "Sunshine Among Us".

Nonostante la cristallina bellezza del lavoro, il clima in sala di registrazione fu tutto tranne che idilliaco (a causa di pessimi rapporti con il management), tanto da convincere il tastierista Bruce Blackman e i chitarristi Johnny Walker e Jerry Bounds a lasciare il gruppo, che diede alle stampe un sophomore prima di scomparire dalle scene. Il pegno di "Eternity's Children" vale però ogni sforzo, rappresentando una delle gemme più brillanti degli anni Sessanta.

► 1978

Sempre il mese scorso si parlava di Brian Eno, e neanche a farlo apposta ecco che lo ritroviamo per un altro capolavoro della new wave americana. È d'obbligo però fare un passo indietro. I Devo (da Akron) sono l'altro nome di punta della scena new wave dell'Ohio assieme ai celebri Pere Ubu (originari di Cleveland). Artistoidi post-hippy, entrambe le band interpretavano l'età post-industriale con istrionica furia iconoclasta, facendo incetta di garage statunitense per adattarlo alle esigenze espressive del punk, unendo violenza sonora e vocazione cabarettistica, teatro surrealista e performance d'avanguardia.

Nati dalle menti di Gerald Casale e Mark Mothersbaugh, i Devo pensavano che la società si stesse de-evolvendo, retrocedendo pian piano verso uno stato scimmiesco. La loro musica è dunque l'espressione in chiave satirica, sia a livello musicale che scenico, di questo processo di istupidimento collettivo, inscenato dagli stessi membri della band, vestiti tutti uguali (elogio all'uomo massa) e adornati da improbabili copricapo (i caschetti di plastica in stile robotico-dadaista). La forte componente concettuale della proposta aveva però origini tutt'altro che demenziali: i due fondatori del gruppo avevano subito la repressione della Guardia Nazionale, che nel '70 aveva sparato contro gli studenti della Kent State University ammazzandone quattro. La reazione, un misto di stress post-traumatico e cinica disillusione ("It was shocking. It pretty much knocked any hippie that I had left in me right out of me that day", racconta Casale in un'intervista), furono i Devo, critica sprezzante e caustica allo stato in cui versava la democrazia a stelle e strisce.

E qui arriviamo a Brian Eno, che assieme a Bowie e Iggy Pop era così entusiasta del suono dei cinque di Akron da offrire non solo il suo apporto alla produzione, ma anche il rimborso delle spese per la registrazione dell'esordio in Germania. Corteggiatissimi dalle case discografiche (alla fine fu la Warner Bros a mettere il marchio sul disco), i Devo erano all'apice del clamore quando uscì il bellissimo primo album. Un clamore che ripagò ogni aspettativa.

Il bello dell'album è che, a un primo approccio, suona più rock'n'roll di qualunque altro coetaneo esemplare new wave. Ci sono i riff trascinanti, le ritmiche martellanti, il groove carnale e sensuale di Roxy Music e Stones. Però, dietro le apparenze, è manifesto l'intento dissacrante della band: in "Uncontrollable Urge" la ripetitività del brano ha un che di meccanico, di freddo, così come le liriche assumono movenze paranoidi e schizzate, e gli sprazzi di elettronica non fanno che rafforzare la natura robotica e alienata della proposta, per quanto abrasiva e trascinante.

Nonostante questo, però, i Devo rifiutarono di seguire passivamente le suggestioni di Eno (che forse avrebbe amplificato gli elementi futuristici che qui rimangono di contorno), rimanendo fermi nel loro senso di rock devoluto e contorto, psicotico e urgente, ma pur sempre ballabile, funky, sexy. Basti ascoltare l'irresistibile cover di "(I Can't Get No) Satisfaction", funk atonale e sintetico, il surf-rock elettronico di "Praying Hands", plastico pasticcio di accordi inceppati e ripetuti ad libitum, la dissacrante e caustica "Mongoloid", inno politicamente scorretto di chitarre atonali e modulazioni sintetiche, per non parlare del freak out arty-demenziale di "Jocko Homo" e delle sperimentazioni sonore di "Too Much Paranoias", per ritornare poi alla propulsione rock a metà tra Velvet Underground e kraut di "Gut Feeling / (Slap Your Mammy)", e alla definitiva consacrazione synth della claustrofobica e sclerotica "Shrivel Up".

Un disco irresistibile, divertente, moderno, capace di lasciare un segno profondissimo nella cultura pop contemporanea, e in grado di non apparire invecchiato di un secondo ancora oggi, dopo quarant'anni di inesorabile de-evoluzione.

Il bello dell'album è che, a un primo approccio, suona più rock'n'roll di qualunque altro coetaneo esemplare new wave. Ci sono i riff trascinanti, le ritmiche martellanti, il groove carnale e sensuale di Roxy Music e Stones. Però, dietro le apparenze, è manifesto l'intento dissacrante della band: in "Uncontrollable Urge" la ripetitività del brano ha un che di meccanico, di freddo, così come le liriche assumono movenze paranoidi e schizzate, e gli sprazzi di elettronica non fanno che rafforzare la natura robotica e alienata della proposta, per quanto abrasiva e trascinante.

Nonostante questo, però, i Devo rifiutarono di seguire passivamente le suggestioni di Eno (che forse avrebbe amplificato gli elementi futuristici che qui rimangono di contorno), rimanendo fermi nel loro senso di rock devoluto e contorto, psicotico e urgente, ma pur sempre ballabile, funky, sexy. Basti ascoltare l'irresistibile cover di "(I Can't Get No) Satisfaction", funk atonale e sintetico, il surf-rock elettronico di "Praying Hands", plastico pasticcio di accordi inceppati e ripetuti ad libitum, la dissacrante e caustica "Mongoloid", inno politicamente scorretto di chitarre atonali e modulazioni sintetiche, per non parlare del freak out arty-demenziale di "Jocko Homo" e delle sperimentazioni sonore di "Too Much Paranoias", per ritornare poi alla propulsione rock a metà tra Velvet Underground e kraut di "Gut Feeling / (Slap Your Mammy)", e alla definitiva consacrazione synth della claustrofobica e sclerotica "Shrivel Up".

Un disco irresistibile, divertente, moderno, capace di lasciare un segno profondissimo nella cultura pop contemporanea, e in grado di non apparire invecchiato di un secondo ancora oggi, dopo quarant'anni di inesorabile de-evoluzione.

► 1988

A quanto pare la scena musicale rock messicana non se la passava tanto bene, negli anni Ottanta: posto a metà tra il colosso degli States e i fortunatissimi gruppi dell'America del Sud (primi tra tutti i Soda Stereo), il Messico non vantava un nome di peso, senza parlare di una scena come quella del Rock Nacional argentino. A coprire il vuoto ci pensarono i Caifanes, che a partire dalla pubblicazione del primo lavoro omonimo diventavano l'apripista del rock alternativo made in Mexico. Il successo della band di Saúl Hernández fu grandissimo quanto inaspettato, segno che l'attesa del pubblico era davvero alta (l'EP rilasciato prima dell'esordio vendette oltre 300mila copie). Vestiti come dei Cure o dei Jesus and Mary Chain latini, i Caifanes univano cupo post-punk britannico a morbide sonorità autoctone, per un'ibridazione radicale che fagocitava gli elementi costitutivi della musica occidentale per metabolizzarli in una forma nuova, inedita.

La prima "Matenme porque me muero" è un ottimo punto di partenza: alla melodia spensierata che pesca dai Cure più pop fa da contrasto il canto solenne di Hernández e un testo pregno di scuro romanticismo, tra nebbie di tastiere sullo sfondo e un fine senso dell'arrangiamento, capace di incastri tra le parti strumentali di grande espressività (le serpentine del basso attorno a una chitarra ora graffiante ora intenta a dolci ricami melodici, mentre sullo sfondo un sottobosco di percussioni adorna i pattern di batteria). Tutti i brani sono piccoli gioiellini, dalla colorita "Te estoy mirando" alla madida "Cuéntame tu vida", passando per la gotica e dreamy "Será por eso?" e il post-punk dalle screziature psichedeliche di "Viento", fino alla collaborazione con la sfrenata chitarra di Gustavo Cerati in "La bestia humana": ogni composizione è sospesa in ariose atmosfere pluricromatiche, colme di accostamenti stilistici e di mood nel segno del contrasto e di una totale plasticità e libertà formale.

Tra le gemme dell'album non si può infine non citare "La Negra Tomasa", straniante incursione in territori folklorici che immerge la tradizionale cumbia cubana nelle risonanze della chitarra tremola di Hernández e in una lunga coda notturna e dissonante.

Un lavoro fondamentale per gli sviluppi del pop iberoamericano, segno di grandissima fantasia e libertà, e di come ogni linguaggio, anche quelli più consolidati (in questo caso la new wave anglo-americana) possa essere modellato e reinventato a piacimento da chiunque abbia voglia (e coraggio) di provarci.

La prima "Matenme porque me muero" è un ottimo punto di partenza: alla melodia spensierata che pesca dai Cure più pop fa da contrasto il canto solenne di Hernández e un testo pregno di scuro romanticismo, tra nebbie di tastiere sullo sfondo e un fine senso dell'arrangiamento, capace di incastri tra le parti strumentali di grande espressività (le serpentine del basso attorno a una chitarra ora graffiante ora intenta a dolci ricami melodici, mentre sullo sfondo un sottobosco di percussioni adorna i pattern di batteria). Tutti i brani sono piccoli gioiellini, dalla colorita "Te estoy mirando" alla madida "Cuéntame tu vida", passando per la gotica e dreamy "Será por eso?" e il post-punk dalle screziature psichedeliche di "Viento", fino alla collaborazione con la sfrenata chitarra di Gustavo Cerati in "La bestia humana": ogni composizione è sospesa in ariose atmosfere pluricromatiche, colme di accostamenti stilistici e di mood nel segno del contrasto e di una totale plasticità e libertà formale.

Tra le gemme dell'album non si può infine non citare "La Negra Tomasa", straniante incursione in territori folklorici che immerge la tradizionale cumbia cubana nelle risonanze della chitarra tremola di Hernández e in una lunga coda notturna e dissonante.

Un lavoro fondamentale per gli sviluppi del pop iberoamericano, segno di grandissima fantasia e libertà, e di come ogni linguaggio, anche quelli più consolidati (in questo caso la new wave anglo-americana) possa essere modellato e reinventato a piacimento da chiunque abbia voglia (e coraggio) di provarci.

► 1998

Che etichetta, la Mo Wax, capace di definire il suono modernista del Regno Unito anni Novanta: da qui sono passati alcuni dei nomi fondamentali del turntablism, dell'elettronica, dell'hip hop e del trip-hop made in UK (si pensi a Luke Vibert, Dr. Octagon, DJ Shadow, ma anche al giapponese DJ Krush). In questo contesto non si può trascurare il progetto UNKLE, sorta di perfetto concentrato dell'atmosfera che si respirava in quegli anni sul suolo britannico. Sodalizio tra il fondatore dell'etichetta James Lavelle e il producer DJ Shadow, "Psyence Fiction" (che annovera al missaggio Jim Abiss) è una sorta di all-star reunion del meglio che si potesse trovare nella musica alternativa di trent'anni fa.

Collaborano al disco Thom Yorke ("Rabbit in Your Headlights"), Richard Ashcroft ("Lonely Soul"), Mike D ("The Knock"), Badly Drawn Boy ("Nursery Rhyme Breather"), tutti allacciati dal lavoro sopraffino di Josh Davis, che dipinge atmosfere dense di strati ambient-techno e tessiture ritmico-timbriche IDM ("Celestial Annihilation"), campionamenti (tra cui quello di "Attention" di Head West e il frammento vocale di "Alone" dei BeBe K'Roche) messi al servizio di un notturno trip-hop ("Bloodstain"), fitti schemi di breakbeat su trame di risonanze oniriche ("Unreal").

Insomma, "Psyence Fiction" misurava, allora, il polso del salutare underground britannico, rappresentando oggi una vivida fotografia di gruppo e una testimonianza esaustiva di cosa significasse fare musica sperimentale allora (e di quanti spunti si possano ancora trarre). Gustoso è dire poco.

Collaborano al disco Thom Yorke ("Rabbit in Your Headlights"), Richard Ashcroft ("Lonely Soul"), Mike D ("The Knock"), Badly Drawn Boy ("Nursery Rhyme Breather"), tutti allacciati dal lavoro sopraffino di Josh Davis, che dipinge atmosfere dense di strati ambient-techno e tessiture ritmico-timbriche IDM ("Celestial Annihilation"), campionamenti (tra cui quello di "Attention" di Head West e il frammento vocale di "Alone" dei BeBe K'Roche) messi al servizio di un notturno trip-hop ("Bloodstain"), fitti schemi di breakbeat su trame di risonanze oniriche ("Unreal").

Insomma, "Psyence Fiction" misurava, allora, il polso del salutare underground britannico, rappresentando oggi una vivida fotografia di gruppo e una testimonianza esaustiva di cosa significasse fare musica sperimentale allora (e di quanti spunti si possano ancora trarre). Gustoso è dire poco.

► 2008

Late of the Pier - Fantasy Black Channel

Un disco così è uno di quelli capace di smentire in un secondo chi blatera di morte del rock e di antichi fasti del genere. In un impeto di creatività esplosivo, i Late of the Pier coagulano dieci anni di indie-rock (dalle guitar band come Franz Ferdinand e Art Brut alla scuola DFA, fino alle mutazioni che coinvolgevano chi iniziava a sfruttare pienamente le potenzalità di contaminazione del nu-rave - penso ai Klaxons) mettendo nel calderone davvero di tutto: synth pop futuristico, strutture articolate di stampo prog (gli Yes), feroci inflessioni post-punk, andamenti mutanti alla Todd Rundgren/Brian Eno e sperimental-collagistici di derivazione elettronica.

La copertina è eloquente: tastiere e strumentazione varia buttata a casaccio su un paesaggio lunare, di certo extraterrestre. Ancora più eloquente è la solenne introduzione di "Hot Tent Blues", che innalza le aspettative con il suo montare di intensità, collegandosi allo sfrenato incalzare di batteria e chitarre elettriche della successiva "Broken", dance punk in levare che si contorce tra sintetizzatori traslucidi, serpentine di chitarre plastiche, nugoli di rumoristica futurista, per una irrefrenabile cavalcata avveniristica. Non è che l'inizio, perché ogni brano porta con se, in una scaletta irresistibile, meraviglie e rivoluzioni sonore: la bombastica "Space & the Woods", la fantasia surrealista di "The Bears Are Coming", la jam spaziale di "VW", l'entusiasmante rave di "Focker" (con quelle tastiere magniloquenti ad adornare tutta la composizione), il pazzesco cut&paste destrutturato di "The Enemy Are The Future" (un continuo mutare, una sorta di "uno, nessuno e centomila" trasposto in musica). Tutto questo senza far mancare mai, per un momento, un grande afflato pop, come dimostrano le scoppiettanti "Heartbeat" e "Mad Dogs and Englishmen" (rivisitazione dei migliori Gang of Four).

Qualcosa come "Fantasy Black Channel", qualcosa con la stessa forza iconoclasta e la stesso potere catalizzatore, non si era ancora sentito. Ieri come oggi, un lavoro pregno di stimoli e spunti ancora non debitamente sfruttati.

Un disco così è uno di quelli capace di smentire in un secondo chi blatera di morte del rock e di antichi fasti del genere. In un impeto di creatività esplosivo, i Late of the Pier coagulano dieci anni di indie-rock (dalle guitar band come Franz Ferdinand e Art Brut alla scuola DFA, fino alle mutazioni che coinvolgevano chi iniziava a sfruttare pienamente le potenzalità di contaminazione del nu-rave - penso ai Klaxons) mettendo nel calderone davvero di tutto: synth pop futuristico, strutture articolate di stampo prog (gli Yes), feroci inflessioni post-punk, andamenti mutanti alla Todd Rundgren/Brian Eno e sperimental-collagistici di derivazione elettronica.

La copertina è eloquente: tastiere e strumentazione varia buttata a casaccio su un paesaggio lunare, di certo extraterrestre. Ancora più eloquente è la solenne introduzione di "Hot Tent Blues", che innalza le aspettative con il suo montare di intensità, collegandosi allo sfrenato incalzare di batteria e chitarre elettriche della successiva "Broken", dance punk in levare che si contorce tra sintetizzatori traslucidi, serpentine di chitarre plastiche, nugoli di rumoristica futurista, per una irrefrenabile cavalcata avveniristica. Non è che l'inizio, perché ogni brano porta con se, in una scaletta irresistibile, meraviglie e rivoluzioni sonore: la bombastica "Space & the Woods", la fantasia surrealista di "The Bears Are Coming", la jam spaziale di "VW", l'entusiasmante rave di "Focker" (con quelle tastiere magniloquenti ad adornare tutta la composizione), il pazzesco cut&paste destrutturato di "The Enemy Are The Future" (un continuo mutare, una sorta di "uno, nessuno e centomila" trasposto in musica). Tutto questo senza far mancare mai, per un momento, un grande afflato pop, come dimostrano le scoppiettanti "Heartbeat" e "Mad Dogs and Englishmen" (rivisitazione dei migliori Gang of Four).

Qualcosa come "Fantasy Black Channel", qualcosa con la stessa forza iconoclasta e la stesso potere catalizzatore, non si era ancora sentito. Ieri come oggi, un lavoro pregno di stimoli e spunti ancora non debitamente sfruttati.

0 commenti:

Posta un commento

Commenta e dimmi la tua. Grazie!