Si cominicia!

► 1968

The United States of America - The United States of America (Columbia)

Fare musica elettronica, una volta, significava arrangiarsi. I sintetizzatori erano robe così e costavano tantissimo, i restanti marchingegni elettronici, a partire dagli oscillatori e dal modulatore ad anello, fino a distorsori di varia natura, erano frutto di un ingegno che rasentava l'artigianato. Joe Byrd (sperimentatore legato al mondo jazz, al movimento Fluxus e alle avanguardie sonore di John Cage, LaMonte Young, Steve Reich e Terry Riley) e Dorothy Moskowitz (che seguì Byrd all'UCLA di Los Angeles insegnando gli stili vocali nelle diverse culture), nucleo fondante della band The United States of America, lo sapevano bene e, all'epoca, non si tirarono certo indietro.

Armato di una "black box" per ovviare ai costi esagerati del Moog e di un tape delay chiamato Echoplex, nel 1967 Joe Byrd riunisce un gruppo di sperimentatori ed etnomusicologi e, con la Moskowitz, si butta nella scena rock (per un'ottima retrospettiva si legga l'esauriente intervista rilasciata a Klemen Breznikar). La strada verso la pop music è accolta con la serietà propria del musicologo: ogni strumento è trattato chirurgicamente, sgranato e fatto suonare in modo nuovo, integralmente ripensato. Eppure abbiamo un album di canzoni, dove la melodia e il gusto blueseggiante dell'epoca non vengono messi in secondo piano.

Si inizia con le atmosfere circensi di "The American Metaphysical Circus", tra ragtime, calliope e marching band, per un'introduzione stordente che vede la voce della Moskowitz, filtrata attraverso il modulatore ad anello, fendere un sinistro coacervo di suoni stridenti e sibili elettronici, perdendosi in nebbie psichedeliche più vicine agli oscuri lavori di Silver Apples e Fifty Foot Hose più che ai nomi celebri del genere. Eppure con brani come "Hard Coming Love", "The Garden of Earthly Delights", "Coming Down", per quanto propensi alla diversione sperimentale (effetti stralunati, eco, tape-delay e fuzz come se piovesse, in un'atmosfera che sarebbe piaciuta a Joe Meek), ci si avvicina al gusto dell'epoca, unendo ingegno e ammiccamenti pop. Non basta, perché la sensibilità melodica e compositiva segna moltissimi punti grazie a delicatezze del calibro di "Love Song for the Dead Ché" (sorta di pop barocco in aria tropicalista), mentre "Stranded in Time" fa il verso ai Beatles di "Eleanor Rigby".

Di sicuro, con brani così fitti e cervellotici, era raro avere a che fare in quel 1968. Un disco da scoprire, capace di consolidare definitivamente gusto pop e musica colta (in "Where Is Yesterday" si uniscono canto gregoriano e dark-psichedelia), nobilitando l'uno e smussando gli angoli alla seconda.

Fare musica elettronica, una volta, significava arrangiarsi. I sintetizzatori erano robe così e costavano tantissimo, i restanti marchingegni elettronici, a partire dagli oscillatori e dal modulatore ad anello, fino a distorsori di varia natura, erano frutto di un ingegno che rasentava l'artigianato. Joe Byrd (sperimentatore legato al mondo jazz, al movimento Fluxus e alle avanguardie sonore di John Cage, LaMonte Young, Steve Reich e Terry Riley) e Dorothy Moskowitz (che seguì Byrd all'UCLA di Los Angeles insegnando gli stili vocali nelle diverse culture), nucleo fondante della band The United States of America, lo sapevano bene e, all'epoca, non si tirarono certo indietro.

Armato di una "black box" per ovviare ai costi esagerati del Moog e di un tape delay chiamato Echoplex, nel 1967 Joe Byrd riunisce un gruppo di sperimentatori ed etnomusicologi e, con la Moskowitz, si butta nella scena rock (per un'ottima retrospettiva si legga l'esauriente intervista rilasciata a Klemen Breznikar). La strada verso la pop music è accolta con la serietà propria del musicologo: ogni strumento è trattato chirurgicamente, sgranato e fatto suonare in modo nuovo, integralmente ripensato. Eppure abbiamo un album di canzoni, dove la melodia e il gusto blueseggiante dell'epoca non vengono messi in secondo piano.

Si inizia con le atmosfere circensi di "The American Metaphysical Circus", tra ragtime, calliope e marching band, per un'introduzione stordente che vede la voce della Moskowitz, filtrata attraverso il modulatore ad anello, fendere un sinistro coacervo di suoni stridenti e sibili elettronici, perdendosi in nebbie psichedeliche più vicine agli oscuri lavori di Silver Apples e Fifty Foot Hose più che ai nomi celebri del genere. Eppure con brani come "Hard Coming Love", "The Garden of Earthly Delights", "Coming Down", per quanto propensi alla diversione sperimentale (effetti stralunati, eco, tape-delay e fuzz come se piovesse, in un'atmosfera che sarebbe piaciuta a Joe Meek), ci si avvicina al gusto dell'epoca, unendo ingegno e ammiccamenti pop. Non basta, perché la sensibilità melodica e compositiva segna moltissimi punti grazie a delicatezze del calibro di "Love Song for the Dead Ché" (sorta di pop barocco in aria tropicalista), mentre "Stranded in Time" fa il verso ai Beatles di "Eleanor Rigby".

Di sicuro, con brani così fitti e cervellotici, era raro avere a che fare in quel 1968. Un disco da scoprire, capace di consolidare definitivamente gusto pop e musica colta (in "Where Is Yesterday" si uniscono canto gregoriano e dark-psichedelia), nobilitando l'uno e smussando gli angoli alla seconda.

► 1978

C'è esordio e esordio. Quello di Nick Lowe è un signor esordio. Nel 1978 il Regno Unito era in bilico tra gli ultimi vagiti del punk e il ribollire di una new wave che scalciava, teorizzava, sperimentava, metteva in discussione tutto quanto, imbastardendo il proprio sound con i più disparati generi e incoraggiando il recupero di forme stilistiche sulle quali il punk aveva inveito con il suo approccio reazionario (penso alla rilettura glam degli Ultravox, al revival mod dei Jam, all'andazzo prog dei Magazine, alle pose doorsiane degli Stranglers, per non parlare di "seconde vite" come quella di Marianne Faithfull). Nick Lowe, dal canto suo, era un appassionato musicista (fondatore dei Brinsley Schwarz) e un valido tecnico (produttore di band come Damned, Pretenders e Elvis Costello): qualità dosate sapientemente nell'esordio del suo progetto solista.

Si respira aria di rock classico approcciandosi a "Jesus Of Cool", ad un primo ascolto niente più che una raccolta di pub rock e power pop ben saldo nella tradizione (post)beatlesiana. Eppure c'è di più nel trattamento di Lowe, un'energia nuova, un'insistenza che sa di rinnovamento profondo. La copertina dice molto: Lowe assume le sembianze caricaturali dei tanti volti che il rock ha assunto nella sua breve storia, dal rocker anni Cinquanta al progger settantiano, passando per il figlio dei fiori. Il tutto, però, è smaccatamente postumo, un'imitazione, una posa, un collage. Altri indizi? Negli Stati Uniti l'album esce con il titolo "Pure Pop for Now People". L'intento di ridefinire il significato del pop in chiave contemporanea, per quanto memore delle radici, prende forma in un tentativo unificante, onnicomprensivo. Modernissimo.

L'energia che muove la prima "Music for Money", quindi, è quella di un robotico stomp, freddo nelle sue risonanze, come ovattato, passato attraverso centrifughe di Bowie (che dire della bellissima "I Love the Sound of Breaking Glass" se non che si tratta della migliore risposta a "Always Crashing in the Same Car"?) e musica tedesca sperimentale. Lo zibaldone di Lowe assume pose su pose, sempre però alzando la posta in gioco: tra delizie barocche come "Little Hitler" e la ballatona "Tonight", "Shake & Pop" è un tantino troppo punk per essere un rock&roll anni Cinquanta (e infatti si sente l'influsso dei Velvet Underground), "No Reason" è un reggae che conserva sì il groove, ma è anche trattata con una "freddezza" abbacinata tipicamente post-punk, mentre "36 Inches High" stravolge Jim Ford con la stralunata angoscia futurista della new wave.

Tutto ciò, assieme a instant classic come "So It Goes", "Marie Provost" e "Nutted by Reality", rende "Jesus of Cool" un disco capace di mettere d'accordo tutti, rappresentando una delle indiscusse gemme del pop anni Settanta, in quel perfetto equilibrio tra vecchio e nuovo che gli permette di essere senza tempo.

► 1988

Prodotto da Steve Albini, "Surfer Rosa" è stupefacente per la sua self-confidence: 13 brani massicci snocciolati uno dopo l'altro, come niente fosse. Va bene, la produzione di Albini fa, come al solito, la sua figura (i suoni sono pieni di picchi, di contrasti, di spazialità in presa diretta), ma la scrittura della band di Black Francis ha qualcosa di profondamente innovativo. Scrittura pop, anche se storta e alternativa (si parla di college rock), melodie accentuate ma armonie dissonanti, noise, ruvide, aggressive. Un mix di contrasti che, ovviamente, funziona alla perfezione, dai lamenti di Francis ai vocalizzi di Kim Deal, da brani pesanti come macigni a classici istantanei (penso a "Where Is My Mind?", capace di influenzare buona parte dell'alt-rock anni Novanta).

"He hates vocals. We spent days and days on the guitars and drums, and did the vocals in one night", rivela Kim in un'intervista a proposito dell'approccio di Albini, mettendo in luce, oltre al noto carattere del produttore americano, la cura certosina riservata anche ai suoni più estremi, un approccio che abbraccia e al contempo rigetta il DIY per una resa perfezionista delle trovate più bizzarre (si dice che alcuni brani furono registrati in bagno per ottenere l'eco più adeguato).

E così abbiamo, da un lato, l'intro schiacciasassi di "Bone Machine", con quel rullante secco e impattante, la chitarra stridula e sgranata dal fuzz, la nervosa e distorta scarica di "Something Against You", la filastrocca punk di "Broken Face", il proto-grunge di "Cactus", la bizzarria noise di "Vamos", e dall'altro brani di grande compostezza rock come "Break My Body", "Gigantic", la già citata "Where Is My Mind?", "River Euphrates".

Un album da ascolto rituale, adorante.

► 1998

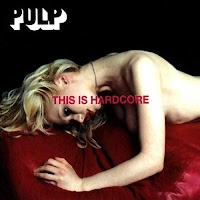

Pulp - This Is Hardcore (Island)

È bello, per quanto spesso inesatto, affrontare la storia del pop come una successione netta di tappe, attribuendo a specifici dischi o episodi, a una qualche forma di manifesta intenzionalità, l'inizio o la fine delle varie correnti musicali. Così la stagione britpop sarebbe arrivata al capolinea proprio con il sesto disco dei Pulp, quel "This Is Hardcore" che rappresenta il vertice creativo della band di Jarvis Cocker. Per quanto affascinante (il disco è una sorta di commiato dark, un'implosione di tutte le contraddizioni di quella stagione), è più facile che le cose siano andate in modo più casuale e confuso, un mix di correnti plurime (elencate da NME) che, come succede spesso nel pop, trascinano a fondo ciò che prima era in alto lasciando spazio ad altro, in un continuo alternarsi di mode e tendenze (per quanto si possano individuare certamente alcune caratteristiche del britpop stesso capaci di determinarne l'offuscamento).

A tre anni dal successo di "Different Class", i Pulp si trovano a dover affrontare l'abbandono del chitarrista Russel Senior e un Jarvis Cocker trentaquattrenne in fase di profonda riflessione critica. "Negli ultimi anni l'Inghilterra non è stata che una gigantesca festa [...], una festa per il solo gusto della festa, una lugubre routine", dice a Les Inrockuptibles, riconoscendo il ruolo che le droghe hanno avuto sulla sua stabilità mentale e mostrando la consapevolezza dell'obbligo di "avanzare", di trovare altre strade per un suono ad alto rischio ripetitività (come affermerà lucidamente durante un'intervista su NME), di uscire da quell'edonismo estremo che, come racconta a Deluxe, aveva mandato un sacco di gente nei "centri di igiene mentale".

"The Fear", dunque, è il modo iniziale per dire quanto non si era mai detto prima. Ombroso, sinistro, il brano si dipana lungo quella nota trascinata di chitarra, costruendo un incedere lento che, tuttavia, si apre con il gospel del ritornello, promettendo, nonostante la paura non ceda di un passo, un'apertura di vedute salvifica. Tra le tematiche portanti del disco, il tempo e la disillusione ricoprono un posto d'onore: "Dishes" affronta il superamento dei trent'anni e la consapevolezza di essere uno dei tanti uomini sulla terra ("I am not Jesus, though I have the same initials"), "Help the Aged" riflette sardonicamente sulla caducità delle cose, mentre "Glory Days" constata uno spreco inesorabile di giorni ("Oh we were brought up on the space race, Now they expect you to clean toilets [...], If you want me I'll be sleeping in, Sleeping in throughout these glory days").

Liriche a parte, il disco è un coraggioso avventurarsi in un sound elegante, ricco (si prenda la lenta e splendida digressione orchestrale di "This Is Hardcore", con quel motivo di piano tanto azzeccato), dove arrangiamenti sontuosi (in "Glory Days" l'impasto complessivo fa pensare al muro sonoro di Phil Spector) fanno da contraltare a parti chitarristiche di grande effetto cinematico, impastate in coacervi di distorsioni ("Party Hard") o sinuosamente lasciate a sfrigolare sullo sfondo ("The Fear"), o ancora iconicamente rock (l'assolo di "Sylvia"), mentre Cocker si riscopre istrionico conduttore, tra un David Bowie decadente e una star glam anni Settanta (il mellotron di "Help the Aged" parla da solo). E le canzoni, ovviamente, non mancano, dando ancora più lustro ad un songwriting raffinatissimo, colmo di buon gusto: "Tv Movie", "I'm a Man", "Sylvia" sono tutti pezzi definitivi.

E allora è giusto celebrare non tanto il disco che ha segnato la fine del britpop, piuttosto quello che ha portato il genere ai più alti livelli di consapevolezza espressiva. Se questa la chiamano fine, bene così.

È bello, per quanto spesso inesatto, affrontare la storia del pop come una successione netta di tappe, attribuendo a specifici dischi o episodi, a una qualche forma di manifesta intenzionalità, l'inizio o la fine delle varie correnti musicali. Così la stagione britpop sarebbe arrivata al capolinea proprio con il sesto disco dei Pulp, quel "This Is Hardcore" che rappresenta il vertice creativo della band di Jarvis Cocker. Per quanto affascinante (il disco è una sorta di commiato dark, un'implosione di tutte le contraddizioni di quella stagione), è più facile che le cose siano andate in modo più casuale e confuso, un mix di correnti plurime (elencate da NME) che, come succede spesso nel pop, trascinano a fondo ciò che prima era in alto lasciando spazio ad altro, in un continuo alternarsi di mode e tendenze (per quanto si possano individuare certamente alcune caratteristiche del britpop stesso capaci di determinarne l'offuscamento).

A tre anni dal successo di "Different Class", i Pulp si trovano a dover affrontare l'abbandono del chitarrista Russel Senior e un Jarvis Cocker trentaquattrenne in fase di profonda riflessione critica. "Negli ultimi anni l'Inghilterra non è stata che una gigantesca festa [...], una festa per il solo gusto della festa, una lugubre routine", dice a Les Inrockuptibles, riconoscendo il ruolo che le droghe hanno avuto sulla sua stabilità mentale e mostrando la consapevolezza dell'obbligo di "avanzare", di trovare altre strade per un suono ad alto rischio ripetitività (come affermerà lucidamente durante un'intervista su NME), di uscire da quell'edonismo estremo che, come racconta a Deluxe, aveva mandato un sacco di gente nei "centri di igiene mentale".

"The Fear", dunque, è il modo iniziale per dire quanto non si era mai detto prima. Ombroso, sinistro, il brano si dipana lungo quella nota trascinata di chitarra, costruendo un incedere lento che, tuttavia, si apre con il gospel del ritornello, promettendo, nonostante la paura non ceda di un passo, un'apertura di vedute salvifica. Tra le tematiche portanti del disco, il tempo e la disillusione ricoprono un posto d'onore: "Dishes" affronta il superamento dei trent'anni e la consapevolezza di essere uno dei tanti uomini sulla terra ("I am not Jesus, though I have the same initials"), "Help the Aged" riflette sardonicamente sulla caducità delle cose, mentre "Glory Days" constata uno spreco inesorabile di giorni ("Oh we were brought up on the space race, Now they expect you to clean toilets [...], If you want me I'll be sleeping in, Sleeping in throughout these glory days").

Liriche a parte, il disco è un coraggioso avventurarsi in un sound elegante, ricco (si prenda la lenta e splendida digressione orchestrale di "This Is Hardcore", con quel motivo di piano tanto azzeccato), dove arrangiamenti sontuosi (in "Glory Days" l'impasto complessivo fa pensare al muro sonoro di Phil Spector) fanno da contraltare a parti chitarristiche di grande effetto cinematico, impastate in coacervi di distorsioni ("Party Hard") o sinuosamente lasciate a sfrigolare sullo sfondo ("The Fear"), o ancora iconicamente rock (l'assolo di "Sylvia"), mentre Cocker si riscopre istrionico conduttore, tra un David Bowie decadente e una star glam anni Settanta (il mellotron di "Help the Aged" parla da solo). E le canzoni, ovviamente, non mancano, dando ancora più lustro ad un songwriting raffinatissimo, colmo di buon gusto: "Tv Movie", "I'm a Man", "Sylvia" sono tutti pezzi definitivi.

E allora è giusto celebrare non tanto il disco che ha segnato la fine del britpop, piuttosto quello che ha portato il genere ai più alti livelli di consapevolezza espressiva. Se questa la chiamano fine, bene così.

► 2008

Il 2008 è stato un anno importante per gli sviluppi del pop elettronico. Il revivalismo anni Ottanta, infatti, inizia a definirsi e prendere strade inedite. Si pensi agli esordi degli MGMT, all'estetizzante lavoro degli M83, alla dance alternativa dei Friendly Fires, o ancora al superamento delle barriere nu-rave dei Late of The Pier, per non parlare del capolavoro synth di Kanye West. Insomma, tutti gli ingredienti che sarebbero stati caratteristici negli anni successivi. Manca però solo un nome per completare il quadretto: da Melbourne, i Cut Copy sono una indie-band affascinata da un sound elettronico carico di sfumature new wave, tra bassi post-punk e chitarre alla Joy Division.

È nel 2008, dopo un primo promettente lavoro del 2004, che la visione è completa, e ogni componente passata in rassegna negli anni precedenti trova una sistemazione organica, capace di forgiare un modo di suonare eighties adatto alla modernità.

Dice il bassista e chitarrista Tim Hoey in un'intervista: "We wanted to take this record to a more psychedelic kind of realm, more of a cosmic take on pop music, something like ELO or Animal Collective or Steve Miller Band. Also, we listened to a lot of Krautrock at the time, so we got the idea for joining tracks together with musical segues and interludes. I guess it’s not as immediate as the first record, but we wanted an album that you could put on from start to finish and then find new things each time you listen to it".

Ecco, in questa disamina sta tutta la lucidità della band, che sa con che materiali lavorare e cosa ottenere: un album vario ma non dispersivo, espanso ma non stordente, capace anzi di tenere l'ascoltatore ben ancorato ai molteplici ganci pop e a un insieme di melodie formidabili. Come in "Feel the Love", brioso svolazzo di chitarre e sintetizzatori che mischia New Order e Beach Boys (via Panda Bear), scuola DFA (Tim Goldsworthy alla produzione) e Daft Punk, velature da pop ipnagogico e squadrature electro, infarcendo il tutto di una carica melodica imbattibile.

Il flusso ci porta attraverso gli strati traslucidi di "Out There On the Ice", con quel synth arpeggiato che ricorda LCD Soundsystem e la costante centrifuga sonora che non smette per un attimo di girare (rifluendo in uno dei tanti, bellissimi, codazzi strumentali), le chitarre shoegaze di "Unforgettable Season", la dance alternativa trasudante funky e Chicago house di "Hearts On Fire" (con quel solo di chitarra così New Order sul finale a smorzare il tutto).

Nemmeno un brano da scartare, tutti ugualmente indispensabili per la resa complessiva. La band si allarga a dismisura nel finale (l'intermezzo strumentale di "Visions") per prepararci all'ultimo capolavoro, "Nobody Lost, Nobody Found", definitivo commiato che procede dritto dritto, con la cadenza sincopata dettata dal basso pulsante, la chitarra ritmica affettata e post-punk e la cantilena suadente di Dan Whitford.

Poco da fare, "In Ghost Colours" è uno dei dischi più belli degli ultimi dieci anni.

0 commenti:

Posta un commento

Commenta e dimmi la tua. Grazie!